2025年5月12日

「過去帳ってどんな意味があるの?」「ご住職に過去帳が必要と聞いたけど、どんな過去帳を買えばいいの?」「過去帳って誰が書くの?」

「過去帳の書き方が間違っていないか不安」「浄土真宗本願寺派は過去帳って必要?」

初めて過去帳を用意される方はもちろん、自宅の仏壇の中に昔から過去帳がある方でも過去帳にはどのような意味があって中に何が書かれているのか、よくご存じの方は少ないと思います。また過去帳の必要度は宗派によっても変わってきます。

この記事では、過去帳とはどのようなもので、その意味や過去帳の種類、家の宗派によって必要かどうか、また選ぶ際のポイントや記入方法、仏壇内の飾り方などを解説します。過去帳について分からない人は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

過去帳とは?どのような意味があるのか?

過去帳とは仏教で先祖供養に使われる仏具の一つで、故人の戒名(法名)や名前(俗名)、亡くなった没年月日、亡くなった年(享年)を書き記した帳面のことです。

先祖代々の故人の名前が記されている帳面なので、家族の系譜が記された家系図とも言えます。過去帳は先祖の命日がわかるものなので位牌に準じる大切なものとして扱われます。

過去帳は位牌と比べご先祖様から子孫まで続けて記載できるのが特徴です。ただ位牌のようにご住職に拝んでもらって過去帳にお魂を入れるということは基本的にはしません。

- 戒名(法名)、名前、没年月日、享年を記入する帳面

- 家族の系譜がわかる家系図の意味合い

- ご先祖から子孫まで続けて記載

- 過去帳にお魂は基本的には入れない

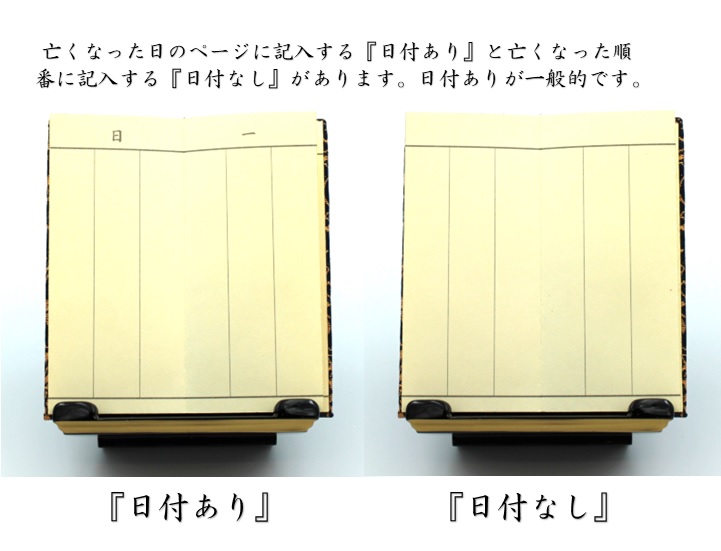

過去帳は日付ありと日付なし

過去帳は古くは鎌倉時代以降に成立し、江戸時代の檀家制度の下で広まったとされていて元来は寺院が檀家を把握するための帳簿としての始まりでした。そのため寺院がよく使用する日付なしの過去帳と一般的に普及している日付あり過去帳の2種類の記入様式があります。

日付ありの過去帳は亡くなられた日に戒名などを記入しますが、日付なしの過去帳は亡くなられた順番に右から左に書いていきます。同じ日にたくさんの方が亡くなられていたり、記入する先祖がたくさんいる場合は日付なしを選ぶとよいでしょう。

お祀りの仕方

日付入りの過去帳は、お仏壇の中の見台に乗せ、故人の月命日にはそのページを開いて見台に飾り、追善供養、謝恩します。ご先祖が多い家は、今日はこの方の命日、今日はこの方というふうに1日から31日までページがありますので毎日めくって供養します。

日付なしの過去帳は、亡くなられた順に記入していく年表式のもので、記録簿としての意味合いが強くなります。寺院が使う過去帳も亡くなられた方を順次記入していくので日入なしが一般的です。

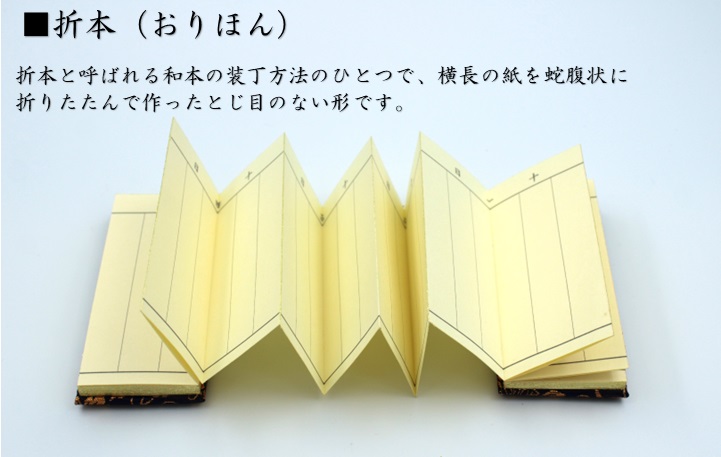

折本の装丁方法

一般的な過去帳は折本(おりほん)と呼ばれる和本の装丁方法のひとつで、横長の紙を蛇腹状に折りたたんで作ったとじ目のない形になっています。

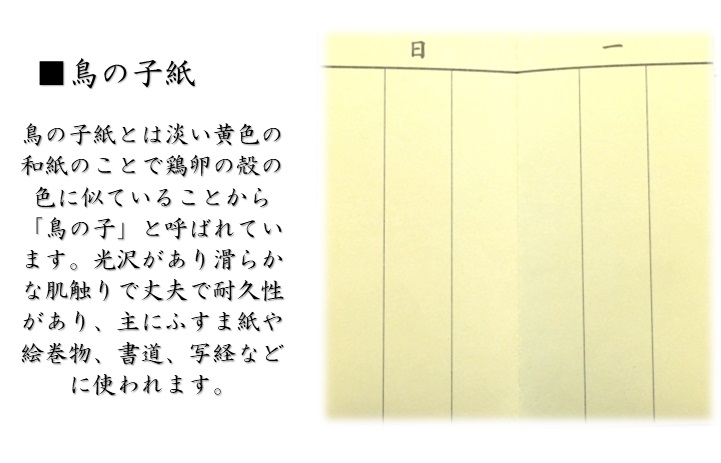

過去帳にはどんな紙が使われているの?

過去帳には鳥の子紙といわれる淡い黄色の和紙が使われています。鶏卵の殻の色に似ていることから「鳥の子」と呼ばれています。

紙の特徴としては光沢があり滑らかな肌触りです。丈夫で耐久性があることから主にふすま紙や絵巻物、書道、写経などに使われています。

過去帳の書き方は?

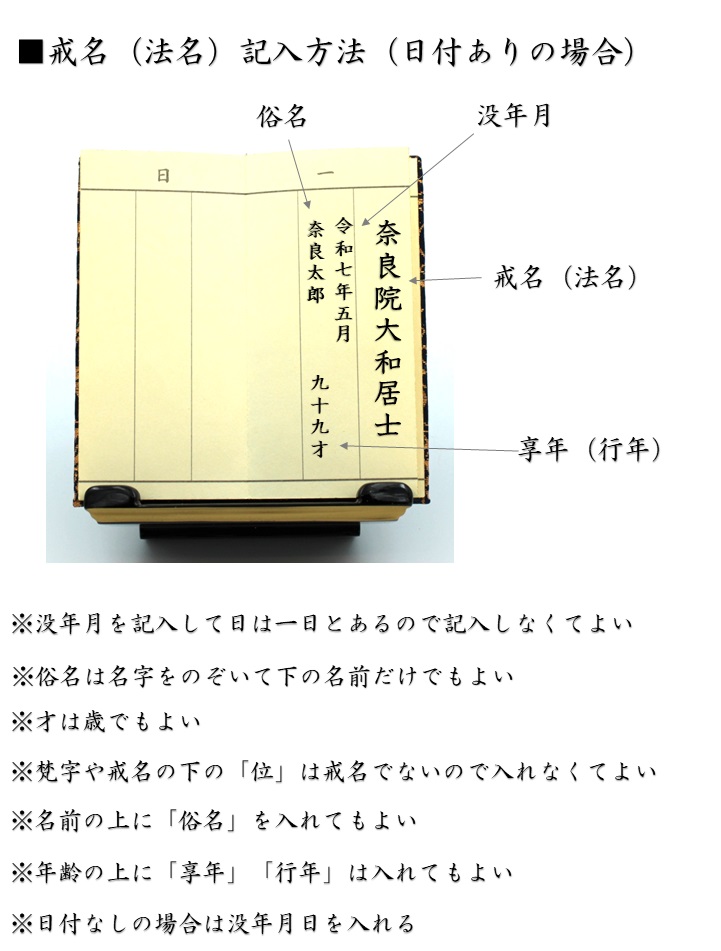

過去帳に記入する際は1名記入するのに2~3行を使って記入するとよいでしょう。過去帳が小さい場合、記入できるスペースも小さくなります。小筆や筆ペンで記入する場合、あまり小さな文字は書きにくいので3行使ってもよろしいでしょう。

できるだけ簡潔に書くほうがあとで見たときに整理されていて見やすいので、共通の決まった文字は省くのが一般的です。

例えば梵字や戒名の下につく「位」、没年月日の下につく「亡・寂」、名前の上につく「俗名」、年齢の上につく「享年・行年」などは省いても結構です。年齢の才や歳はどちらでも構いません。

またつける場合は過去帳全体を通して上記の文字は同じ文字を使用しておくとより整理されていて見やすくなります。

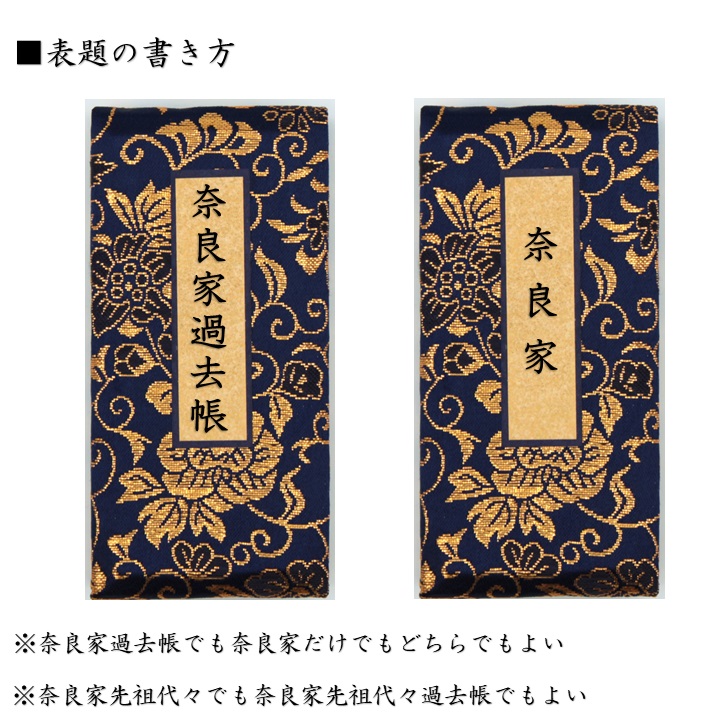

表題(家名)の書き方

表の和紙に書く場合と木製の過去帳の場合は刻む

表題は簡潔に○○家過去帳か、○○家と記入するのがよろしいでしょう。○○家先祖代々や○○家先祖代々過去帳でも大きな過去帳で書くスペースがあるならよろしいでしょう。

誰が過去帳に記入するの?

過去帳はお寺のご住職に記入してもらうのが一般的ですが、特に決まりはないのでご自宅で家族の方が筆ペンなどで記入しても問題ございません。子供や孫に自分の戒名を記入してもらったら故人様も喜ばれるでしょうし、よいご供養にもなります。

宗派によって過去帳の必要度が変わる?

浄土真宗(西)(東)は必ず用意する

浄土真宗本願寺派(西本願寺)や真宗大谷派(東本願寺)などの浄土真宗で一般的に門徒といわれる方は必ず過去帳が必要になります。

浄土真宗では往生即身成仏(おうじょうそくしんじょうぶつ)の考え方があり、死後すぐに仏様になるとされています。そのため位牌は必要とせず代わりに過去帳を位牌に準じる形で大切にされます。

ただ一部地域によっては浄土真宗であってもお位牌をおまつりされる場合がございます。また浄土真宗であっても位牌を作る宗派もありますので詳しくはご寺院にご相談ください。

浄土宗や真言宗、曹洞宗、臨済宗、融通念仏宗、禅宗などの宗派は必ず必要というわけではありませんが、ご先祖がたくさんおられて位牌がたくさん仏壇の中にある場合などは、ご先祖のことが確認できますし、子孫につなぐ家系図の意味合いからも用意されるのがよろしいでしょう。

また過去帳は家を継ぐ跡取りだけが持つものでもなく、分家されて新しく家族を構えた方が本家とは別に持たれることもいいことだと思います。

過去帳のサイズは?

過去帳の大きさは3.0寸から6.0寸ぐらいのサイズが売られていますが仏壇の大きさや置くスペースの大きさ、戒名などの記入する文字の数などを参考に選ばれるのがよろしいでしょう。

浄土真宗の場合は、法名の文字数も他の宗派と比べると短いので比較的小さなサイズでもよろしいでしょう。

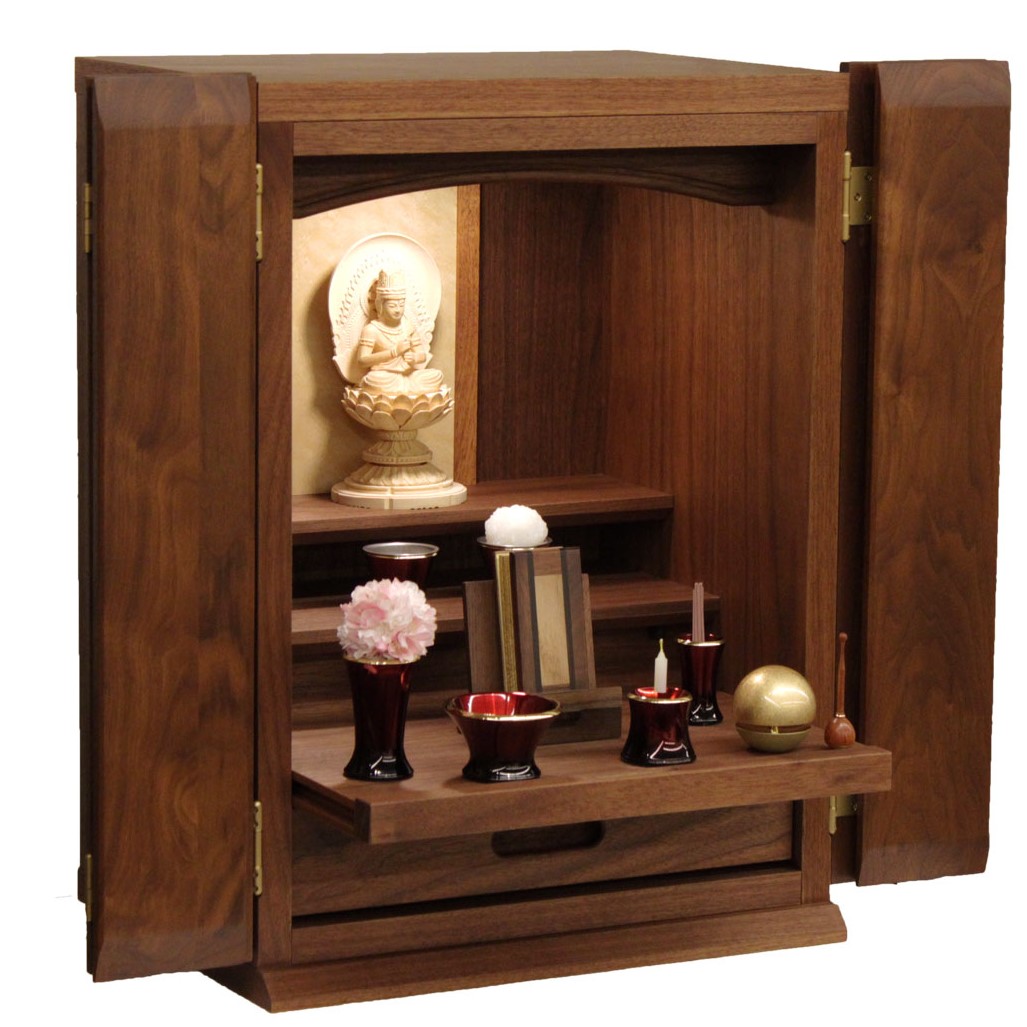

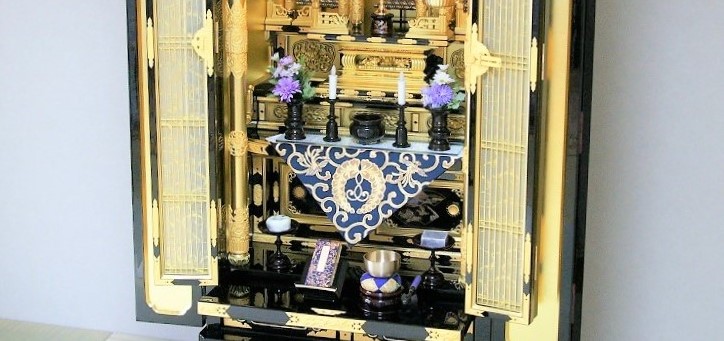

モダン仏壇に入れる場合、3.5寸サイズ(縦10.5㎝)か4.0寸サイズ(縦12㎝)ぐらいが一般的でしょう。台付きの伝統型仏壇に入れる場合は4.0寸(縦12.0㎝)から5.0寸サイズ(縦15.0㎝)ぐらいが一般的なのではないでしょうか。

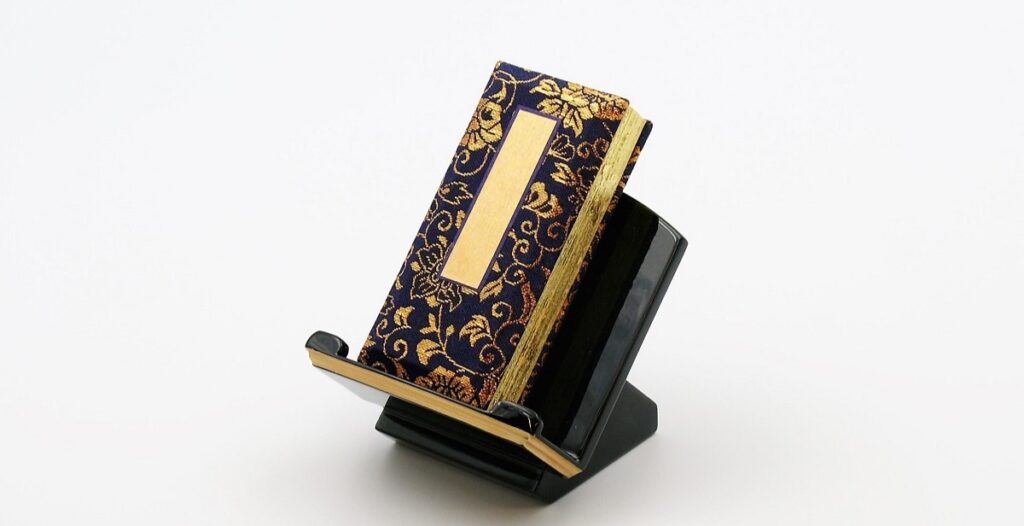

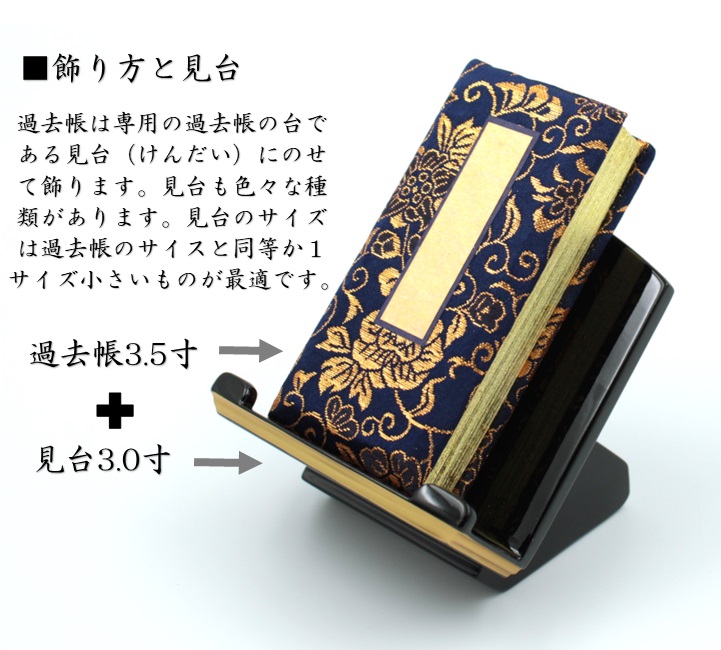

過去帳は見台の上に乗せる

過去帳にあったサイズの見台は一回り小さく

過去帳は仏壇の中で飾る際に見台(けんだい)の上に乗せて飾ります。見台を選ぶ時の注意点は、過去帳のサイズと同じか見台が1サイズ小さいものを選ぶと丁度良いバランスになります。

過去帳が大きくて見台が小さければ見た目のバランスも悪く、過去帳の重みで過去帳のページをめくる際などに見台ごと倒れてしまいます。見台は過去帳を開いたままの状態で乗せることができます。

あと過去帳の素材や金襴の柄に調和する見台を選ばれるのがよろしいでしょう。ウォールナットの過去帳にはウォールナットの見台が似合いますし、金襴模様の過去帳には黒塗りの見台や落ち着いた色合いの見台がよく似合います。

過去帳を置く場所は

過去帳は見台に乗せて、お経机の上や仏壇の最下段などの手の届きやすい、めくりやすい場所に置いておきます。仏壇の大きさや棚の数、ほかに置く仏具の場所などによりここに必ず置きなさいという場所はありません。

ページをめくるものですから手の届きやすい場所でローソクや線香の火からはなれた安全なところに置いてください。

いつ過去帳を買えばよい?

仏壇の購入と同時に

仏壇の購入と同時に買えば仏壇との見た目の相性もわかりますし、サイズも実際に置いてみて検討することができます。いつ買わないといけないということはありませんが、浄土真宗なら必ず必要になりますので仏壇にあったものをお求めになってください。

仏壇大はしのホームページで過去帳をさがす

仏壇大はしは、奈良県で一番のモダン仏壇の品ぞろえを誇り、大手仏壇店の同じ仏壇と比べ、余分な間接コストをカットする事で 20~30% 程度安く販売し、品質やデザイン性に長けたお仏壇のみを取り扱ってるお店です。過去帳に関して良質なものを数多くの取り揃えています。

過去帳の詳細や価格はホームページでご覧頂けます。ぜひ仏壇大はしで、心ゆくまで過去帳をお探しください。